Cronaca Regionale

Gnomi, fate, elfi, orchi e streghe – Per la “Forestale” esistono

Una cartellina verde del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali – Corpo Forestale dello Stato che contiene informazioni, segnalazioni, materiale fotografico che riguarda esattamente quello che il suo titolo evoca: avvistamenti stranamente concentrati in un’area ben precisa, l’Appennino tosco-romagnolo, con alcuni suoi comuni, come San Piero in Bagno e Bagno di Romagna.

Abbiamo guardato dentro quel fascicolo. Il suo contenuto? In alcuni casi fa sorridere, in altri no.

Inquieta la fotografia scattata da G.F., banchiere di Cesena, in viaggio di notte con la moglie per raggiungere la sua baita all’interno della Foresta della Lama, nell’Appennino forlivese.

Costretto a fermare l’auto e a scendere dalla vettura per montare le catene da neve ha visto “qualcosa”, un essere dalla sembianze umane, carponi e intento a mangiare neve.

La sua fotografia, nel fascicolo della Forestale è classificata come “elfo” per via delle orecchie allungate che si intravedono. La foto è sfocata, il negativo mai consegnato, ma secondo alcune fonti “il testimone sarebbe una persona seria e attendibile”. Che poi quello sia proprio un elfo, tutto da dimostrare.

C’è chi invece è convinto che si tratti di un poltergeist, lo spirito di un ragazzino morto anni prima ucciso da un mugnaio e che si aggira senza pace nella zona.

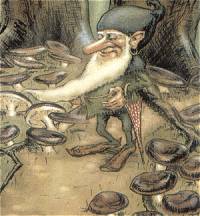

Fa sorridere, invece, il verbale di dichiarazioni spontanee datato 2 agosto 2001, raccolte nel Comando Stazione Bagno di Romagna da ufficiali e agenti del Cfs che hanno ascoltato e messo nero su bianco il racconto del signor Pierluigi Ricci il quale, all’interno del Parco dell’Armina, mentre si apprestava a bere alla fonte, avvistava “un essere alto circa 25 centimetri che ritengo essere uno ‘gnomo’ dei boschi”.

E ne fornisce una descrizione “da manuale”, anche troppo: sembianze umane e abbigliato con casacca azzurra, pantaloni marroni, stivali di pelo beige, cappello rosso e barba bianca. Il tradizionale gnomo, insomma, proprio come quello che nell’area ha dato un volto al Sentiero degli Gnomi e al Bosco di Gnomo Mentino, che attirano ogni anno migliaia di visitatori. Perché sulla scia della moda dello gnomo è nato tutto un turismo, con pacchetti dedicati e con i suoi gadget, sul modello del turismo magico o di fantasia tipico dei paesi nordici.

Gli gnomi, però, in questa zona popolano i racconti e, in alcuni casi, i ricordi di tante persone, anche degli anziani che non si interessano di marketing e di turismo e per i quali gli Appennini sono pieni di mostri, draghi, fate, orchi e santi.

Avvistamenti ce ne sono sempre stati e racconti di “fenomeni strani” nei boschi, che si tatti di presenze, misteriose combustioni di alberi o di luci, perché lo gnomo “potrebbe essere la rappresentazione sensibile dello spirito del bosco – spiega all’Adnkronos Stefano Cazora, capo ufficio stampa del Corpo Forestale dello Stato e autore di un libro, “Luoghi della meraviglia”, dedicato agli itinerari del fantastico in Italia – se il bosco ha una sua forma di intelligenza, stando ad alcuni studi scientifici, a questa potrebbe corrispondere una forma di spiritualità semplice di cui lo gnomo è rappresentazione”.

Ma perché in caso di avvistamento si va alla Forestale? “Alla Forestale arrivano segnalazioni di tutti i generi, in questo caso allo gnomo si associa un guardiano della natura così come al Cfs si riconosce il ruolo di tutela ambientale”, aggiunge Cazora.

Gnomi dell’Appennino, fate nel casentino, streghe al centro e al sud: per chi volesse tentare l’incontro, questa è la geografia da tenere presente. Meno chiaro il metodo, che potrebbe variare da persona a persona, ma una regola di base c’è: secondo gli esperti bisogna imparare a guardare verso il basso, immedesimarsi negli elementi naturali, liberarsi della sovrastrutture culturali. Perché – sempre secondo gli esperti – gli gnomi ci sono, siamo noi che non li vediamo.

In Sicilia la tradizione vuole ….

Le Donne di Fuora e le Animulari

Le Donni di fuora, dette pure Donni di locu, Dunnuzzi di locu (Sambuca), Donni di notti (Galtanissetta, Francofonte), Donni di casa (Nicosia), Donni, Dunzeui, Signurij Belli Signuri, Patruni di casa (Contea di Modica), Patrimi d’u locu, Diu Vaccrisci, sono considerate in Sicilia esseri soprannaturali, un po’ streghe, un po’ fate, senza potersi discernere in che veramente differiscano dalle une e dalle altre.

Amano la pulizia e la compostezza fino allo scrupolo; e nelle case dove vanno vogliono trovare tutto in bell’ordine, ben rifatto il letto, bianche e odorose le lenzuola, sprimacciati i guanciali, splendido il rame della cucina, benissimo spazzate le stanze.

Secondo la credenza, queste signore escono di casa la notte, non col corpo e lo spirito, ma solamente con lo spirito. Vanno a trovare gli spiriti degli inferi, le anime vaganti, per averne consigli, risposte e domande di cose future.

Era credenza che le “Signore” costituivano una società di 33 potenti creature, le quali erano sotto la dipendenza di una “Fata Maggiore” (anche chiamata “Mamma Maggiore”, “Signora Greca” e “Savia Sibilla”), che si trovava a Messina.

Tre volte la settimana, le notti di martedì, giovedì e sabato uscivano in spirito e andavano a concilio a Ventotene, per deliberare sulle fatture da rompere, le legature da sciogliere, i castighi o i premi da proporre contro o in pro di chi ha meritato il loro odio o il loro amore.

La donna di fuora prima di coricarsi ricordava al marito o ad altri che erano in casa che la notte era di uscita, e proibiva a tutti di essere toccata durante la sua dipartita.

Chi voleva in casa una “bella signora” doveva prima della mezzanotte, ardere dell’incenso, foglie d’alloro e rosmarino e assicurarsi che la casa fosse perfettamente pulita e ordinata.

Durante il suffumigio si doveva recitare:

“Ti salutu re di lu Suli. Ti salutu re di la Luna. Ti salutu stidda ‘ndiana. Beni aspettu ‘ntra sìmana”

(“Ti saluto re del Sole. Ti saluto re della Luna. Ti saluto stella indiana. Bene aspetto entro la settimana”).

Il profumo chiamava le belle signore al passare. Entravano per le fessure o per il buco della serratura, in quanto spiriti. Le donne di fuora non si lasciavano vedere da nessuno, ma il loro passaggio era rivelato da sentori e da rumori impercettibili.

La credenza vuole che le doti di una donna di fuora devono essere la bellezza, il senso della giustizia, la virtù del silenzio e dell’ubbidienza alle decisioni prese insieme con le compagne

Secondo il folklore, le Donne di Fuora, nella notte d’ogni giovedì lasciano a casa il corpo, e con lo spirito vanno vagando nelle case altrui apportando buona o triste ventura.

Non tutti i giorni della settimana è loro concesso di uscire ; ma vanno attorno il giovedì notte, al buio, penetrando nelle case pei buchi delle serrature e per le fessure degli usci. Da qui il nome di Donni di notti. Ma se il nuovo giorno le sorprende, eccole diventar rospi e tali restare tutto il venerdì fino alla notte seguente, in cui ridiventano donne. Il rospo perciò, potendo essere una Donna di fuora, non va ammazzato, e chi l’ammazza, muore dopo ventiquattr’ore o, per lo meno, diviene rattrappito o storpio, così come chi abbia l’imprudenza di maltrattarlo.

Spesso le si saluta prima di uscire da casa, ad esempio una formula è la seguente:

“Addiu, Donni di locu !

Io mi imi vaju e vu arristati ddocu.”

O, a Modica:

“lu vi saluta, Patruni di luocu,

lu vi salutu, e a vai vi lassù dduocu.

Si valiti viriìri ccu mia.

Mi faciti cumpagnia.”

Prima di coricarsi, invece, è usanza dire:

“lu vi salutu, Patruni di casa,

Lu mali ccì nesci e lu beni coi trasa.

Iu vi salutu, Patruni di liiocu,

lu vaju a durmiri, e vuì ristati dduocu:

Si vuiiti durmiri ccu mia,

Mi faciti ‘na santa cumpagnia.”

Queste entità sono al tempo stesso legate alle Fate, alle Streghe e agli Spiriti della Casa, è probabile infatti che siano confluite in esse le figure dei Penati o dei Lari Romani.

Non a caso, nella Contea di Modica, con una formula invocatoria si invitano attorno al neonato per festeggiarne la nascita e, intenzionalmente, per prenderlo sotto la loro buona protezione.

La fusione poi sia della figura della Fata che della Strega nella Donna di fuora è evidentissima nella leggenda palermitana sul cosiddetto Curtiggìvm di li setti Fati:

In questo cortile, presso l’antico monastero di S. Chiara, venivano sette Donne di fuora, una più bella dell’altra, che portavano con sè qualche uomo o qualche donna, a loro piacere, a cui facevano vedere cose mai viste: balli, suoni e banchetti. Li portavano addirittura sul mare, molto lontano, e li facevano camminare sull’acqua senza che si bagnassero. Tutte le notti lo ripetevano, e la mattina sparivano senza lasciar traccia di sé.

Vengono di solito associate, oltre che ai Lari e ai Penati, alle Dames Blanches e alle Barnes vertes francesi, ma soprattutto alle Dee Madri, tra cui Cibele/Rea, adorate in questa regione soprattutto ad Engyon (Engio), una colonia cretese famosa per il tempio dedicato a queste Divinità, depredato poi da Verre.

Tra le Fate (associate alle Donne di Fora ancor più delle streghe), vi è una gerarchia con una vera e propria regina che le dirige e comanda, la più bella e potente tra tutte, che recava doni più strabilianti di ogni altra.

Addirittura un canto popolare ricorda questa sovrana sovrannaturale:

“E vinni, ddoppu, la Fata riggina,

Ti dòsi li biddizzi eh’ idda avia” (Mineo)

Il collegamento si può riscontrare ancora meglio leggendo la cerimonia che doveva subire una nuova Donna di Fora appena eletta, dove veniva citata, appunto, una “Fata Maggiore”:

Essa veniva spogliata e fatta distendere nel proprio letto, dove, sotto l’influsso di segrete pozioni, avrebbe dormito per circa 24 ore.

In sogno le Signore le avrebbero detto:

“Semu vinuti tutti trentatrì.

E ti vinnumu tutti a visitari, ed ogneduna ti voli ciatari.

‘Ncumpagnia nostra ti vulemu purtari.

Ranni putistà t’avemu a dari, ma li nostri cumanni divi fari.

Mentri ca sì curcata, nesci pi prisintariti a Fata Maggiuri.

Pì fariti canusciri, lassicci un truffu di li tò capiddi, chi ti li metta ‘ntro libru ranni.

O cummittu ti voli purtari, cu li spiriti ti ni torni, cà quannu t’arrusvigghi …

nuddu e nenti ti pò dari suggizioni”.

(“Siamo venute tutte e trentatrè.

E ti siamo venute a visitare, ed ognuna ti vuole alitare.

In compagnia nostra ti vogliamo portare.

Grandi poteri ti dobbiamo dare, ma i nostri comandi devi fare.

Mentre che sei coricata, esci per presentarti alla Fata Maggiore.

Per farti conoscere, lasciale un ciuffo dei tuoi capelli, che te lo metta dentro il libro grande.

Al convitto ti vuole portare, con gli spiriti te ne torni, che quando ti svegli …

nessuno e niente ti può dare soggezione”).

Al risveglio la novella Signora reciterà:

“Mi risvigghiu e mi viru sula.

Ch’àiu statu cu li Signuri, chi m’hannu fattu viaggiari.

Haju patutu ed aju gudutu. M’haju pigghiatu gran piaciri, ca nun si pò pigghiari nuddu.

Pozzu fari soccu vogghiu.

E nun c’è nuddu chi m’avi a tuccari, picchì a lingua ‘nterra ci fazzu stricari”.

(“Mi risveglio e mi vedo sola.

Ci sono stata con le Signore, che mi hanno fatto viaggiare.

Ho patito ed ho goduto.

Mi sono presa gran piacere, che non si può prendere nessuno.

Posso fare quello che voglio.

E non c’è nessuno che mi deve toccare, perchè la lingua per terra gli faccio strisciare”).

Questa Fata Maggiore è spesso confusa con la Fata Morgana, anch’essa, secondo la tradizione, abitante di Messina, più precisamente del Faro di Messina.

Un’altra figura siciliana, è l’”Animulare”, la strega propriamente detta (in contrasto con le “donne di fora” che ne rappresentano la versione benigna).

Le Animulari sono donne che, secondo la tradizione, hanno dato la vita al diavolo, di notte escono dal buco della chiave e si radunano per progettare di far male alle persone. Una loro caratteristica è che girino nell’oscurità con un arcolaio ( “anìmulu” ), sono dette infatti “donne del vento” .

Questa caratteristica è spiegabile con l’interpretazione che la presenza dell’arcolaio sia connessa con l’atto di tessere – ed eventualmente recidere – il filo della vita. In questo senso, possiamo immaginare che vi sia un collegamento tra esse e il culto delle Parche o delle Moire.

Legata alle Animulari è la figura della “Ddragunara” , la tromba d’aria, tant’è che spesso le due figure si intrecciano. A Caltanissetta, infatti, la dragunara è una donna dai capelli sciolti, nuda, che allo scoppiare dell’uragano, si solleva da terra con la testa chinata sul petto e ad una certa altezza gira per aria prendendo forma di denso e scuro vapore o di fumo nero. Per farla smettere bisogna tagliarla con la mano sinistra recitando scongiuri ed essa verrà giù a piccoli pezzetti.

Ad Agrigento, invece, è una strega che fa mirabili incantesimi, per esorcizzarla bisogna tagliare con una falce la “Dragunara” e fare gli scongiuri. Allora cadrà in pezzi invisibili accompagnati da calze di seta, scarpe vecchie, arcolai ed altri arnesi di stregheria che vengono giù dall’aria.

Il collegamento è ancora una volta evidente: infatti, anche se si riesce a esorcizzare le Animulari “tagliandole”, piovono in terra pezzi d’arcolaio.

Un’ultima connessione è tra la Ddragunara e il folletto locale, il “Mazzamareddu”, un essere che ama spaventare la gente con vortici di vento (da qui il suo nome), tempeste e trombe marine.

Derivante invece dal culto deputato alle Ninfe Naiadi o da quello di Proserpina, è la figura della “Monacella della fontana”.

E’ giovane, ma estremamente pallida, porta il soggolo come le monache, e indossa tre vesti, una delle quali è nera ed è più corta, sovrapposta alle altre due; la seconda è turchina, e la terza, che è la più lunga, dà nel giallognolo. È sempre accompagnata da un cane, e porta in mano un canestro con fiori e monete d’oro. Esce tre volte l’anno, in tre martedì successivi di giugno. Per dileguarsi si tuffa nella fontana, disciogliendosi in acqua, e sta a guardia dei tesori che giacciono lungo il corso dei fiumi e delle sorgenti.

Per concludere, con l’avvento della religione cristiana, il culto della Madonna assorbì, in parte, alcune delle caratteristiche di Cibele. Un esempio era la festa dell’Assunta a Messina, il 15 Agosto, dove due grandissime statue, chiamate il Gigante e la Gigantessa, venivano portate in processione dalla popolazione. Alcuni scrittori del passato hanno chiamato queste statue Cam e Rea, altri Saturno e Cibele, oppure Zancle e Rea ed anche Grifone e Mata. Quest’ultimo nome è stato, a volte, tramutato in Madre, forse per errore o forse perché sia Rea che Cibele erano effettivamente viste come madri; infatti, Cam e Rea venivano considerati dalla popolazione come progenitori. Il Gigante e la Gigantessa erano vestiti da guerrieri, entrambi a cavallo, e la Gigantessa aveva sulla testa una corona turrita simile a quella con cui era spesso raffigurata Cibele.

Fonti:

Elide Franzella. LE DONNE DI FUORA – http://nocenuovo.altervista.org/Wp/le-donne-di-fuora/

Giuseppe Pitrè. “Esseri soprannaturali e meravigliosi”, in: “Usi, costumi, credenze e pregiudizi del popolo siciliano”, vol.4, Palermo, 1889.

(Disponibile online su: http://archive.org/stream/afm3499.0017.001.umich.edu/afm3499.0017.001.umich.edu_djvu.txt )

G. Henningsen, “Le donne di fuori. Un modello arcaico del sabba”, in «Archivio Antropologico Mediterraneo», a. I, n.0, 1998, pp. 45-60.

Giancarlo Costa – Misteri e leggende del mare

V. Linares – Racconti popolari siciliani – Vol 1°

E. Ciaceri – Culti e miti nella storia dell’antica Sicilia

www.tradizioneitaliana.it/donnedifora.html